6. Brennszoffzellen in der Automobilindustrie und Probleme des Einsatzes

Automobilindustrie

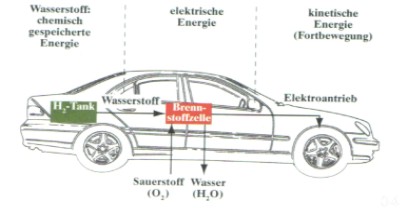

In zunehmendem Maße interessiert sich jetzt auch die Automobilindustrie für den Gebrauch der Brennstoffzelle als Energielieferant im

Auto. Vor allem die japanische Automobilindustrie stellte sich zeitig auf den Gebrauch der Brennstoffzelle ein und ist deshalb

momentan auf dem neuesten Stand der Forschung. Jedoch hat sich in den letzten Jahren auch der Rest der Welt intensiv mit

dem Thema Brennstoffzelle beschäftigt. Führende Automarken wie Toyota und Daimler Chrysler arbeiten daraufhin, die Autos mit

einem Elektromotor auszustatten  und mit Hilfe der Brennstoffzelle Energie zu gewinnen. Andere Autofirmen wie Mercedes und

BMW beharren auf dem Prinzip des Ottomotors; in den dann Wasserstoff eingespritzt werden soll. Da Ottomotoren sehr viele Kleinteile

enthalten, sind sie weitaus teurer als Elektromotoren. Das heißt, Autos mit einem Elektromotor sind um einiges billiger als Autos mit

einem Verbrennungsmotor. Des Weiteren werden zur Entwicklung von einem neuen Elektromotor weniger Arbeitskräfte benötigt

als für einen Verbrennungsmotor. Viele Designer und andere Fachkräfte würden somit nicht mehr benötigt werden.

Ein weiteres Problem ist die Lagerung des Wasserstoffs an Bord des Autos. Momentan arbeiten Firmen wie Linde an speziellen

Lagerungstanks für Fahrzeuge, welche auch schwere Unfälle überstehen würden. Gefahr bestünde ja generell nur in Räumen,

die mindestens dreiseitig geschlossen sind, denn sonst kann der Wasserstoff nach oben entweichen, weil er leichter als Luft ist.

Wenn der Raum aber nach drei Seiten geschlossen ist (Tunnel, Unterführung...) wären die Explosionsfolgen umso schwerer.

Deshalb müssen solche Lagerungstanks extrem reiß- und stoßfest gebaut werden. Dies jedoch erfordert aber noch Jahre an

Forschung. Ein großer Vorteil an wasserstoffbetriebenen Autos ist der, dass sie beinahe geräusch- und vollkommen geruchlos fahren.

Die Explosionen des Verbrennungsmotors bleiben in der Brennstoffzelle aus, da sich das Wasserstoffion und das Sauerstoffion

ohne weitere Schallemission verbinden. Der wohl größte Vorteil an Brennstoffzellenautos ist, dass als Abgas lediglich Wasserdampf

entsteht, somit wäre ein großer Schritt zur Verminderung des Treibhauseffektes getan.

und mit Hilfe der Brennstoffzelle Energie zu gewinnen. Andere Autofirmen wie Mercedes und

BMW beharren auf dem Prinzip des Ottomotors; in den dann Wasserstoff eingespritzt werden soll. Da Ottomotoren sehr viele Kleinteile

enthalten, sind sie weitaus teurer als Elektromotoren. Das heißt, Autos mit einem Elektromotor sind um einiges billiger als Autos mit

einem Verbrennungsmotor. Des Weiteren werden zur Entwicklung von einem neuen Elektromotor weniger Arbeitskräfte benötigt

als für einen Verbrennungsmotor. Viele Designer und andere Fachkräfte würden somit nicht mehr benötigt werden.

Ein weiteres Problem ist die Lagerung des Wasserstoffs an Bord des Autos. Momentan arbeiten Firmen wie Linde an speziellen

Lagerungstanks für Fahrzeuge, welche auch schwere Unfälle überstehen würden. Gefahr bestünde ja generell nur in Räumen,

die mindestens dreiseitig geschlossen sind, denn sonst kann der Wasserstoff nach oben entweichen, weil er leichter als Luft ist.

Wenn der Raum aber nach drei Seiten geschlossen ist (Tunnel, Unterführung...) wären die Explosionsfolgen umso schwerer.

Deshalb müssen solche Lagerungstanks extrem reiß- und stoßfest gebaut werden. Dies jedoch erfordert aber noch Jahre an

Forschung. Ein großer Vorteil an wasserstoffbetriebenen Autos ist der, dass sie beinahe geräusch- und vollkommen geruchlos fahren.

Die Explosionen des Verbrennungsmotors bleiben in der Brennstoffzelle aus, da sich das Wasserstoffion und das Sauerstoffion

ohne weitere Schallemission verbinden. Der wohl größte Vorteil an Brennstoffzellenautos ist, dass als Abgas lediglich Wasserdampf

entsteht, somit wäre ein großer Schritt zur Verminderung des Treibhauseffektes getan.

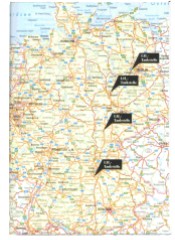

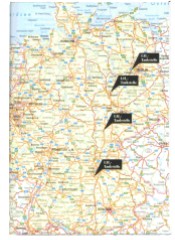

Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland

Die Betankung von Wasserstoffautos stellt immer noch das größte  Problem dar, denn einerseits ist es eine Schwierigkeit, dauerhaft

genügend Wasserstoff zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, andererseits ist das Betanken an sich mit technischen

Problemen verbunden, denn der Wasserstoff muss auf mehrere MPa komprimiert werden. Geplant sind große

Tankstellenkomplexe, welche einen nebenstehenden Solarpark besitzen und Wasser per Elektrolyse vor Ort in Wasserstoff und

Sauerstoff aufspalten. Doch zu deren Umsetzung mangelt es im Augenblick an finanziellen Mitteln. Deshalb existieren im Moment

deutschlandweit nur vier LH2 Tankstellen.

Aufgrund der noch nicht gesicherten dauerhaften Versorgung mit Wasserstoff sind die Preise pro Kilogramm gasförmigen

Wasserstoffs oder pro Liter flüssigen Wasserstoffs noch extrem hoch. Auf der beigefügten Rechnung sieht man, dass die Preise

für den Normalverbraucher noch unerschwinglich sind.

Problem dar, denn einerseits ist es eine Schwierigkeit, dauerhaft

genügend Wasserstoff zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, andererseits ist das Betanken an sich mit technischen

Problemen verbunden, denn der Wasserstoff muss auf mehrere MPa komprimiert werden. Geplant sind große

Tankstellenkomplexe, welche einen nebenstehenden Solarpark besitzen und Wasser per Elektrolyse vor Ort in Wasserstoff und

Sauerstoff aufspalten. Doch zu deren Umsetzung mangelt es im Augenblick an finanziellen Mitteln. Deshalb existieren im Moment

deutschlandweit nur vier LH2 Tankstellen.

Aufgrund der noch nicht gesicherten dauerhaften Versorgung mit Wasserstoff sind die Preise pro Kilogramm gasförmigen

Wasserstoffs oder pro Liter flüssigen Wasserstoffs noch extrem hoch. Auf der beigefügten Rechnung sieht man, dass die Preise

für den Normalverbraucher noch unerschwinglich sind.

Daimler Chrysler Citaro Bus (2000)

Der Daimler Chrysler Citaro Bus wurde 2000 erstmals in Frankfurt vorgestellt,  er ist im Stande 70 Personen zu befördern, wobei er

eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen kann. Der Citaro Bus hat eine Länge von 12 m. Da er mit einer Tankfüllung

bis zu 300 km fahren kann, ist er vor allem für den öffentlichen Nahverkehr geeignet. Der Bus ist mit 8 Wasserstoffdrucktanks

über der Vorderachse ausgestattet. Das Brennstoffzellenmodul im Bus liefert 250 kW. Angetrieben wird der Bus von einem

Elektromotor, welcher sich im hinteren Teil des Citaro befindet. Die Kosten für einen solchen Bus belaufen sich auf etwa

€ 1,4 Millionen.

er ist im Stande 70 Personen zu befördern, wobei er

eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen kann. Der Citaro Bus hat eine Länge von 12 m. Da er mit einer Tankfüllung

bis zu 300 km fahren kann, ist er vor allem für den öffentlichen Nahverkehr geeignet. Der Bus ist mit 8 Wasserstoffdrucktanks

über der Vorderachse ausgestattet. Das Brennstoffzellenmodul im Bus liefert 250 kW. Angetrieben wird der Bus von einem

Elektromotor, welcher sich im hinteren Teil des Citaro befindet. Die Kosten für einen solchen Bus belaufen sich auf etwa

€ 1,4 Millionen.

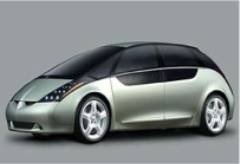

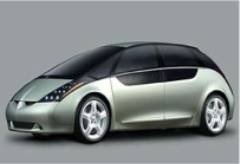

Mitsubishi Space Liner (2001)

Der Space Liner wurde 2001 auf der Motorshow in Tokio vorgestellt. Das Auto ist ein Viersitzer, welcher vollständig mit

Wasserstoffenergie angetrieben wird, besitzt einen

Allradantrieb und ist vom Brennstoffzellensystem dem Necar von

Daimler Chrysler annähernd gleich. Der Space Liner ist 1,50 m hoch und hat eine Länge von 4,90 m, hinzu kommt, dass er eine

aerodynamische Form besitzt. Der Space Liner war vorerst nur ein Prototyp.

Der Space Liner wurde 2001 auf der Motorshow in Tokio vorgestellt. Das Auto ist ein Viersitzer, welcher vollständig mit

Wasserstoffenergie angetrieben wird, besitzt einen

Allradantrieb und ist vom Brennstoffzellensystem dem Necar von

Daimler Chrysler annähernd gleich. Der Space Liner ist 1,50 m hoch und hat eine Länge von 4,90 m, hinzu kommt, dass er eine

aerodynamische Form besitzt. Der Space Liner war vorerst nur ein Prototyp.

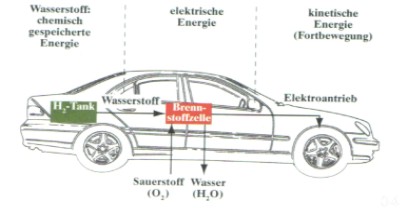

Daimler Chrysler Necar 4 Advanced

Der Necar 4 Advanced ist eine Weiterentwicklung

der Mercedes A-Klasse, der nun mit einer Brennstoffzelle betrieben wird.

Er wurde im Jahr 2000 erstmals öffentlich vorgestellt. Das Automobil ist ebenso wie der Space Liner ein Prototyp, in dem 5

Personen befördert werden können. Sein Brennstoffzellensystem leistet 75 kW. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff

(2,5 kg bei 35 MPa) kann der Necar 4 Advanced 200 km fahren. Seine Maximalgeschwindigkeit beläuft sich auf 145 km/h.

Der Necar 4 Advanced ist eine Weiterentwicklung

der Mercedes A-Klasse, der nun mit einer Brennstoffzelle betrieben wird.

Er wurde im Jahr 2000 erstmals öffentlich vorgestellt. Das Automobil ist ebenso wie der Space Liner ein Prototyp, in dem 5

Personen befördert werden können. Sein Brennstoffzellensystem leistet 75 kW. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff

(2,5 kg bei 35 MPa) kann der Necar 4 Advanced 200 km fahren. Seine Maximalgeschwindigkeit beläuft sich auf 145 km/h.

MAN NL 193 CGH2

Auf der EXPO in Hannover konnte man diesen Bus das erste Mal besichtigen. Er ist nur ein demonstrativer Prototyp,

d.h., dass er in München auf dem Flughafen getestet wird. Er wird mit unter Druck stehendem Wasserstoff betrieben.( Zu diesem

Bus gibt es in dieser Arbeit noch einen Anhang.)

Auf der EXPO in Hannover konnte man diesen Bus das erste Mal besichtigen. Er ist nur ein demonstrativer Prototyp,

d.h., dass er in München auf dem Flughafen getestet wird. Er wird mit unter Druck stehendem Wasserstoff betrieben.( Zu diesem

Bus gibt es in dieser Arbeit noch einen Anhang.)

Ford Th!nk FC5

Dieser umgebaute Ford Focus fährt mit Wasserstoff und kann bis zu 5 Personen befördern.

Der Prototyp wurde 2000 das erste Mal

vorgeführt und die Brennstoffzelle hat eine Leistung von ca.80 kW. Seine Maximalgeschwindigkeit beträgt 125 km/h und er

beschleunigt von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden.Mit einer Tankfüllung fährt der Ford etwa 160 km denn sein Tank fasst lediglich

2 kg Wasserstoff bei einem Druck von 34,5 MPa. Das Automobil hat eine Länge von 4,3 m und eine Höhe von 1,7 m, es wiegt

1750 kg. Der Prototyp soll im Zeitraum zwischen 2001 und 2002 mindestens 15 mal hergestellt werden.

Dieser umgebaute Ford Focus fährt mit Wasserstoff und kann bis zu 5 Personen befördern.

Der Prototyp wurde 2000 das erste Mal

vorgeführt und die Brennstoffzelle hat eine Leistung von ca.80 kW. Seine Maximalgeschwindigkeit beträgt 125 km/h und er

beschleunigt von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden.Mit einer Tankfüllung fährt der Ford etwa 160 km denn sein Tank fasst lediglich

2 kg Wasserstoff bei einem Druck von 34,5 MPa. Das Automobil hat eine Länge von 4,3 m und eine Höhe von 1,7 m, es wiegt

1750 kg. Der Prototyp soll im Zeitraum zwischen 2001 und 2002 mindestens 15 mal hergestellt werden.

ZEVCO: TUG M3

Der Tug M3 wurde wahrscheinlich im Jahr 1998 erstmals vorgestellt.

Er wird hauptsächlich auf Flughäfen als Transportmittel

genutzt und kann nur maximal 2 Personen befördern.

Seine Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 26 km/h. Dieses

Modell wird für oben genannte Zwecke schon produziert. Es besitzt zwei Elektromotoren jeweils über einer Achse sowie eine

2,5 kW leistende Brennstoffzelle. Das Projekt für dieses Fahrzeug wurde von Belgien, England und den EU-Ländern gefördert.

Der Tug M3 wurde wahrscheinlich im Jahr 1998 erstmals vorgestellt.

Er wird hauptsächlich auf Flughäfen als Transportmittel

genutzt und kann nur maximal 2 Personen befördern.

Seine Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 26 km/h. Dieses

Modell wird für oben genannte Zwecke schon produziert. Es besitzt zwei Elektromotoren jeweils über einer Achse sowie eine

2,5 kW leistende Brennstoffzelle. Das Projekt für dieses Fahrzeug wurde von Belgien, England und den EU-Ländern gefördert.

Neoplan: ICE city bus

Der ICE city bus wird auf dem Münchener Flughafen zum Transportieren von Passagieren

genutzt. Er enthält 15 Sitzplätze und

150 Stehplätze. Zum ersten Mal vorgestellt wurde der Bus

Ende November 1998. Der Passagierbus hat eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Er hat eine Länge von 18 m und ist 3,3 m hoch. Der Bus besitzt 15 Aluminiumtanks,

welche außen mit Carbon beschichtet sind. Diese Beschichtung macht sie resistenter gegen äußere Umwelteinflüsse. Insgesamt

fassen sie 2580 l unter einem Druck von 25 MPa. Mit einer Tankfüllung bewältigt der Bus etwa 150 km.

Der ICE city bus wird auf dem Münchener Flughafen zum Transportieren von Passagieren

genutzt. Er enthält 15 Sitzplätze und

150 Stehplätze. Zum ersten Mal vorgestellt wurde der Bus

Ende November 1998. Der Passagierbus hat eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Er hat eine Länge von 18 m und ist 3,3 m hoch. Der Bus besitzt 15 Aluminiumtanks,

welche außen mit Carbon beschichtet sind. Diese Beschichtung macht sie resistenter gegen äußere Umwelteinflüsse. Insgesamt

fassen sie 2580 l unter einem Druck von 25 MPa. Mit einer Tankfüllung bewältigt der Bus etwa 150 km.

und mit Hilfe der Brennstoffzelle Energie zu gewinnen. Andere Autofirmen wie Mercedes und

BMW beharren auf dem Prinzip des Ottomotors; in den dann Wasserstoff eingespritzt werden soll. Da Ottomotoren sehr viele Kleinteile

enthalten, sind sie weitaus teurer als Elektromotoren. Das heißt, Autos mit einem Elektromotor sind um einiges billiger als Autos mit

einem Verbrennungsmotor. Des Weiteren werden zur Entwicklung von einem neuen Elektromotor weniger Arbeitskräfte benötigt

als für einen Verbrennungsmotor. Viele Designer und andere Fachkräfte würden somit nicht mehr benötigt werden.

Ein weiteres Problem ist die Lagerung des Wasserstoffs an Bord des Autos. Momentan arbeiten Firmen wie Linde an speziellen

Lagerungstanks für Fahrzeuge, welche auch schwere Unfälle überstehen würden. Gefahr bestünde ja generell nur in Räumen,

die mindestens dreiseitig geschlossen sind, denn sonst kann der Wasserstoff nach oben entweichen, weil er leichter als Luft ist.

Wenn der Raum aber nach drei Seiten geschlossen ist (Tunnel, Unterführung...) wären die Explosionsfolgen umso schwerer.

Deshalb müssen solche Lagerungstanks extrem reiß- und stoßfest gebaut werden. Dies jedoch erfordert aber noch Jahre an

Forschung. Ein großer Vorteil an wasserstoffbetriebenen Autos ist der, dass sie beinahe geräusch- und vollkommen geruchlos fahren.

Die Explosionen des Verbrennungsmotors bleiben in der Brennstoffzelle aus, da sich das Wasserstoffion und das Sauerstoffion

ohne weitere Schallemission verbinden. Der wohl größte Vorteil an Brennstoffzellenautos ist, dass als Abgas lediglich Wasserdampf

entsteht, somit wäre ein großer Schritt zur Verminderung des Treibhauseffektes getan.

und mit Hilfe der Brennstoffzelle Energie zu gewinnen. Andere Autofirmen wie Mercedes und

BMW beharren auf dem Prinzip des Ottomotors; in den dann Wasserstoff eingespritzt werden soll. Da Ottomotoren sehr viele Kleinteile

enthalten, sind sie weitaus teurer als Elektromotoren. Das heißt, Autos mit einem Elektromotor sind um einiges billiger als Autos mit

einem Verbrennungsmotor. Des Weiteren werden zur Entwicklung von einem neuen Elektromotor weniger Arbeitskräfte benötigt

als für einen Verbrennungsmotor. Viele Designer und andere Fachkräfte würden somit nicht mehr benötigt werden.

Ein weiteres Problem ist die Lagerung des Wasserstoffs an Bord des Autos. Momentan arbeiten Firmen wie Linde an speziellen

Lagerungstanks für Fahrzeuge, welche auch schwere Unfälle überstehen würden. Gefahr bestünde ja generell nur in Räumen,

die mindestens dreiseitig geschlossen sind, denn sonst kann der Wasserstoff nach oben entweichen, weil er leichter als Luft ist.

Wenn der Raum aber nach drei Seiten geschlossen ist (Tunnel, Unterführung...) wären die Explosionsfolgen umso schwerer.

Deshalb müssen solche Lagerungstanks extrem reiß- und stoßfest gebaut werden. Dies jedoch erfordert aber noch Jahre an

Forschung. Ein großer Vorteil an wasserstoffbetriebenen Autos ist der, dass sie beinahe geräusch- und vollkommen geruchlos fahren.

Die Explosionen des Verbrennungsmotors bleiben in der Brennstoffzelle aus, da sich das Wasserstoffion und das Sauerstoffion

ohne weitere Schallemission verbinden. Der wohl größte Vorteil an Brennstoffzellenautos ist, dass als Abgas lediglich Wasserdampf

entsteht, somit wäre ein großer Schritt zur Verminderung des Treibhauseffektes getan.

Problem dar, denn einerseits ist es eine Schwierigkeit, dauerhaft

genügend Wasserstoff zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, andererseits ist das Betanken an sich mit technischen

Problemen verbunden, denn der Wasserstoff muss auf mehrere MPa komprimiert werden. Geplant sind große

Tankstellenkomplexe, welche einen nebenstehenden Solarpark besitzen und Wasser per Elektrolyse vor Ort in Wasserstoff und

Sauerstoff aufspalten. Doch zu deren Umsetzung mangelt es im Augenblick an finanziellen Mitteln. Deshalb existieren im Moment

deutschlandweit nur vier LH2 Tankstellen.

Aufgrund der noch nicht gesicherten dauerhaften Versorgung mit Wasserstoff sind die Preise pro Kilogramm gasförmigen

Wasserstoffs oder pro Liter flüssigen Wasserstoffs noch extrem hoch. Auf der beigefügten Rechnung sieht man, dass die Preise

für den Normalverbraucher noch unerschwinglich sind.

Problem dar, denn einerseits ist es eine Schwierigkeit, dauerhaft

genügend Wasserstoff zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, andererseits ist das Betanken an sich mit technischen

Problemen verbunden, denn der Wasserstoff muss auf mehrere MPa komprimiert werden. Geplant sind große

Tankstellenkomplexe, welche einen nebenstehenden Solarpark besitzen und Wasser per Elektrolyse vor Ort in Wasserstoff und

Sauerstoff aufspalten. Doch zu deren Umsetzung mangelt es im Augenblick an finanziellen Mitteln. Deshalb existieren im Moment

deutschlandweit nur vier LH2 Tankstellen.

Aufgrund der noch nicht gesicherten dauerhaften Versorgung mit Wasserstoff sind die Preise pro Kilogramm gasförmigen

Wasserstoffs oder pro Liter flüssigen Wasserstoffs noch extrem hoch. Auf der beigefügten Rechnung sieht man, dass die Preise

für den Normalverbraucher noch unerschwinglich sind.

er ist im Stande 70 Personen zu befördern, wobei er

eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen kann. Der Citaro Bus hat eine Länge von 12 m. Da er mit einer Tankfüllung

bis zu 300 km fahren kann, ist er vor allem für den öffentlichen Nahverkehr geeignet. Der Bus ist mit 8 Wasserstoffdrucktanks

über der Vorderachse ausgestattet. Das Brennstoffzellenmodul im Bus liefert 250 kW. Angetrieben wird der Bus von einem

Elektromotor, welcher sich im hinteren Teil des Citaro befindet. Die Kosten für einen solchen Bus belaufen sich auf etwa

€ 1,4 Millionen.

er ist im Stande 70 Personen zu befördern, wobei er

eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen kann. Der Citaro Bus hat eine Länge von 12 m. Da er mit einer Tankfüllung

bis zu 300 km fahren kann, ist er vor allem für den öffentlichen Nahverkehr geeignet. Der Bus ist mit 8 Wasserstoffdrucktanks

über der Vorderachse ausgestattet. Das Brennstoffzellenmodul im Bus liefert 250 kW. Angetrieben wird der Bus von einem

Elektromotor, welcher sich im hinteren Teil des Citaro befindet. Die Kosten für einen solchen Bus belaufen sich auf etwa

€ 1,4 Millionen.

Der Space Liner wurde 2001 auf der Motorshow in Tokio vorgestellt. Das Auto ist ein Viersitzer, welcher vollständig mit

Wasserstoffenergie angetrieben wird, besitzt einen

Allradantrieb und ist vom Brennstoffzellensystem dem Necar von

Daimler Chrysler annähernd gleich. Der Space Liner ist 1,50 m hoch und hat eine Länge von 4,90 m, hinzu kommt, dass er eine

aerodynamische Form besitzt. Der Space Liner war vorerst nur ein Prototyp.

Der Space Liner wurde 2001 auf der Motorshow in Tokio vorgestellt. Das Auto ist ein Viersitzer, welcher vollständig mit

Wasserstoffenergie angetrieben wird, besitzt einen

Allradantrieb und ist vom Brennstoffzellensystem dem Necar von

Daimler Chrysler annähernd gleich. Der Space Liner ist 1,50 m hoch und hat eine Länge von 4,90 m, hinzu kommt, dass er eine

aerodynamische Form besitzt. Der Space Liner war vorerst nur ein Prototyp.

Der Necar 4 Advanced ist eine Weiterentwicklung

der Mercedes A-Klasse, der nun mit einer Brennstoffzelle betrieben wird.

Er wurde im Jahr 2000 erstmals öffentlich vorgestellt. Das Automobil ist ebenso wie der Space Liner ein Prototyp, in dem 5

Personen befördert werden können. Sein Brennstoffzellensystem leistet 75 kW. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff

(2,5 kg bei 35 MPa) kann der Necar 4 Advanced 200 km fahren. Seine Maximalgeschwindigkeit beläuft sich auf 145 km/h.

Der Necar 4 Advanced ist eine Weiterentwicklung

der Mercedes A-Klasse, der nun mit einer Brennstoffzelle betrieben wird.

Er wurde im Jahr 2000 erstmals öffentlich vorgestellt. Das Automobil ist ebenso wie der Space Liner ein Prototyp, in dem 5

Personen befördert werden können. Sein Brennstoffzellensystem leistet 75 kW. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff

(2,5 kg bei 35 MPa) kann der Necar 4 Advanced 200 km fahren. Seine Maximalgeschwindigkeit beläuft sich auf 145 km/h.

Auf der EXPO in Hannover konnte man diesen Bus das erste Mal besichtigen. Er ist nur ein demonstrativer Prototyp,

d.h., dass er in München auf dem Flughafen getestet wird. Er wird mit unter Druck stehendem Wasserstoff betrieben.( Zu diesem

Bus gibt es in dieser Arbeit noch einen Anhang.)

Auf der EXPO in Hannover konnte man diesen Bus das erste Mal besichtigen. Er ist nur ein demonstrativer Prototyp,

d.h., dass er in München auf dem Flughafen getestet wird. Er wird mit unter Druck stehendem Wasserstoff betrieben.( Zu diesem

Bus gibt es in dieser Arbeit noch einen Anhang.)

Dieser umgebaute Ford Focus fährt mit Wasserstoff und kann bis zu 5 Personen befördern.

Der Prototyp wurde 2000 das erste Mal

vorgeführt und die Brennstoffzelle hat eine Leistung von ca.80 kW. Seine Maximalgeschwindigkeit beträgt 125 km/h und er

beschleunigt von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden.Mit einer Tankfüllung fährt der Ford etwa 160 km denn sein Tank fasst lediglich

2 kg Wasserstoff bei einem Druck von 34,5 MPa. Das Automobil hat eine Länge von 4,3 m und eine Höhe von 1,7 m, es wiegt

1750 kg. Der Prototyp soll im Zeitraum zwischen 2001 und 2002 mindestens 15 mal hergestellt werden.

Dieser umgebaute Ford Focus fährt mit Wasserstoff und kann bis zu 5 Personen befördern.

Der Prototyp wurde 2000 das erste Mal

vorgeführt und die Brennstoffzelle hat eine Leistung von ca.80 kW. Seine Maximalgeschwindigkeit beträgt 125 km/h und er

beschleunigt von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden.Mit einer Tankfüllung fährt der Ford etwa 160 km denn sein Tank fasst lediglich

2 kg Wasserstoff bei einem Druck von 34,5 MPa. Das Automobil hat eine Länge von 4,3 m und eine Höhe von 1,7 m, es wiegt

1750 kg. Der Prototyp soll im Zeitraum zwischen 2001 und 2002 mindestens 15 mal hergestellt werden.

Der Tug M3 wurde wahrscheinlich im Jahr 1998 erstmals vorgestellt.

Er wird hauptsächlich auf Flughäfen als Transportmittel

genutzt und kann nur maximal 2 Personen befördern.

Seine Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 26 km/h. Dieses

Modell wird für oben genannte Zwecke schon produziert. Es besitzt zwei Elektromotoren jeweils über einer Achse sowie eine

2,5 kW leistende Brennstoffzelle. Das Projekt für dieses Fahrzeug wurde von Belgien, England und den EU-Ländern gefördert.

Der Tug M3 wurde wahrscheinlich im Jahr 1998 erstmals vorgestellt.

Er wird hauptsächlich auf Flughäfen als Transportmittel

genutzt und kann nur maximal 2 Personen befördern.

Seine Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 26 km/h. Dieses

Modell wird für oben genannte Zwecke schon produziert. Es besitzt zwei Elektromotoren jeweils über einer Achse sowie eine

2,5 kW leistende Brennstoffzelle. Das Projekt für dieses Fahrzeug wurde von Belgien, England und den EU-Ländern gefördert.

Der ICE city bus wird auf dem Münchener Flughafen zum Transportieren von Passagieren

genutzt. Er enthält 15 Sitzplätze und

150 Stehplätze. Zum ersten Mal vorgestellt wurde der Bus

Ende November 1998. Der Passagierbus hat eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Er hat eine Länge von 18 m und ist 3,3 m hoch. Der Bus besitzt 15 Aluminiumtanks,

welche außen mit Carbon beschichtet sind. Diese Beschichtung macht sie resistenter gegen äußere Umwelteinflüsse. Insgesamt

fassen sie 2580 l unter einem Druck von 25 MPa. Mit einer Tankfüllung bewältigt der Bus etwa 150 km.

Der ICE city bus wird auf dem Münchener Flughafen zum Transportieren von Passagieren

genutzt. Er enthält 15 Sitzplätze und

150 Stehplätze. Zum ersten Mal vorgestellt wurde der Bus

Ende November 1998. Der Passagierbus hat eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Er hat eine Länge von 18 m und ist 3,3 m hoch. Der Bus besitzt 15 Aluminiumtanks,

welche außen mit Carbon beschichtet sind. Diese Beschichtung macht sie resistenter gegen äußere Umwelteinflüsse. Insgesamt

fassen sie 2580 l unter einem Druck von 25 MPa. Mit einer Tankfüllung bewältigt der Bus etwa 150 km.